本帖最后由 向东 于 2015-4-14 07:16 编辑

第二回 住农舍,上山下乡初落户 受教育,千锤百炼第一回

庄稼活好学,苦劲儿难熬。 城里的孩子干农村活,苦和累可是一大关。这一回,咱们看看这群小生莽子是怎么扛过来的?

政委乘坐小车提前到了连队,他和团长把事先安排好的知青宿舍重新检查了一遍,对负责接待的人员又做了一番嘱咐。这才放心的坐在连部办公室里等待知青的到来。 预计下午三点就该进连队的接“青”车,到了八点钟还不见踪影。不用说也猜得到,肯定是汽车中途抛锚了。秦连长刚要启动东方红—28下山接应,就看到不远的山路上,一群人在月光下向连队缓缓地走来。 原来,鹿鸣镇码头的桥板合页磨穿了,汽车无法通行。本来想让大龙回连叫车接大家,可是,知青们坚持要步行。就这样,六十华里七个小时,一路歌声地走了回来。 秦连长立即返回连部通知大家出来迎接。等待迎接的职工家属们大部分都回家休息了,只有几个单身汉和班排长还在等待。他们听到喊声,立即敲起了锣鼓迎上前去。

用苫布搭起来的半露天的会堂里,两盏只有场部庆典和汇演才能看得到的汽灯点亮了。青亮亮的光芒照得黑夜如同白昼,地上的草芽,山上的树叶都泛着翠色。 灯光和锣鼓把刚刚睡眼欲咪的人们唤醒了,招引来了。一群孩子们在灯下蹦来跳去,好像比过年还兴奋。 林师傅领着几个女职工,打来了洗脸水,招呼知青们洗脸。摆完碗筷的几个家属嫂子、大娘,一面解下围裙为知青抽打着身上的尘土,一面嘘寒问暖。 秦连长招呼大家坐下吃饭,早已饿急了的知青们狼吞虎咽地吞食着馒头和菜肴,没谁顾得上品味荤素咸淡。 知青们的吃相让在一旁添菜的女人们不断地咋舌,看把孩子们饿成什么样了。 刘政委看到知青们吃饱喝得了,走到棚子中间,做了个简短的讲话。 “知青同志们、、、、、、”还未等说出下话,知青中不知是谁发出了‘嘻嘻’的笑声。这些学生荒子还不习惯这个称呼,刘政委会心的一笑,接着说了下去。 “从今天起,我们就是同志,就是战友喽。从明天开始,你们就要一手拿枪、一手拿镐,投入保卫边疆,建设边疆的战斗生活之中。成为一名地地道道的兵团战士。你们离开繁华的城市,离开熟悉的学校,告别亲人,来到地处边疆,偏远寒冷的山区。迈出了你们人生的第一步,可喜可贺呦。今后的路还很长很长,还有许多艰难困苦在等待着你们。相信你们会成为一名坚强的革命战士。今天你们走过的六十里路就是最好的开端,愿你们沿着毛主席指引的道路继续前进,争取更大的成绩。” “响应毛主席号召,扎根边疆闹革命!” “向贫下中农学习,走与工农结合道路!” 知青们用口号回应政委的讲话,用口号表达自己的决心。 秦连长请王团长讲话,王团长挥了挥手,“欢迎知青的到来,愿您们尽快适应环境,与贫下中农结合到一起,为兵团作出应有的贡献。时间不早了,我也不讲什么了。您们走累了,辛苦了。水足饭饱,早点休息,明天再见。” 王团长几句简练,入情入理的体己话,让知青们心头一热。

秦连长开始安排住宿,十八名女知青分成三组住楼房儿;二十七名男知青住库房。每叫到一拨人,就有一名老职工做向导,引领大家到驻地。 知青的行李没到,连队老职工每户提供的两床被子,已经送到了住处。 十八位女知青喜滋滋地出发了,她们怎么也想不到在这里还能住上楼房。 梁思嘉、尚志红,谭子秀、金兰、张亚凡、柳建平这一组分到了崔山家,崔山嫂子一面带路走着,一面指点着路况,只怕女知青们摔着碰着。 “到了,进来吧。”崔山嫂子把大家引进院子,打开西厢房的屋门,点亮了油灯,招呼站在院子里的女知青。 屋子不大,看样子长不过六米,宽不过四米。一个通铺占去了一半的面积,七个人进来就没多大的空地了。 “原来这屋里装了些破东乱西的,为了让你们住,昨天把没用的扔了,有用的放到大屋里一些,塞到铺底下一些。要是碍事我就搬走。” “先不用麻烦了,东西到了,摆不下再说吧。”梁思嘉笑着回答。 “时间不早了,你们睡吧。被子少,两人盖一床吧。” 昏暗的油灯光亮十分微小,屋子里微明似暗,让人很快就产生了困意。一天的旅途劳累这时一下子袭上身来,女知青打开被子铺床睡下了。 日上东山,崔山嫂子推开了房门,将一桶热水送了进来,招呼大家起来洗脸。谭子秀掀开被头坐起来,用手挠着后背,嘴里嚷嚷着身上好痒。她的话还没说完,其余的人也边挠边喊痒痒。 梁思嘉掀开被子一看,果然不出所料,有几个吃得肚子鼓溜溜的虱子藏在布缝里。她呆呆地看着虱子不知道如何处理,和她一个被窝的柳建平大声地惊叫道:“这是什么呀!” “听我妈妈说,在医疗队见过老乡家的被子上有这种东西。叫虱子。”梁思嘉肯定地回答。 “啊—”不知是谁惊叫一声,接着金兰、张亚凡、谭子秀、柳建平一下子跳到了地上。梁思嘉也推开了被子向后退了退,避而远之了。尚志红看着地上的四个人,坐在床上“嘿嘿”的一阵嘲笑。 崔山嫂子拉过被子掐着虱子说:“‘屋里的苍蝇,茅房的蛆,身上的虱子是常有的。’咱农场就这条件,习惯就好了。” 尚志红插嘴说:“虱子是革命虫,当年,毛主席曾经当着外国人的面抓虱子。”说完学着崔山嫂子的样子也掐了起来。 谭子秀看到两个人手指上的血,听到‘咯崩咯崩’的声音,嗓子眼一紧,‘啊、啊’的一阵干噁。

尚志红麻利地洗完了脸,拿起梳子一面梳理着头发,一面向院子里走去。她要看看这里的楼房是个什么样子。 哪有什么楼房。住了一宿的所谓楼房只是个泥土做墙,茅草作顶的小仓子。尚志红疑惑不解地琢磨着连领导为什么要骗她们女生。 “姑娘,你在想什么呢?”崔山嫂子走到跟前问道。 “连长不是说让我们住楼房吗?”“这就是楼房儿呀。咱这疙瘩把放杂物的房子就叫楼房儿,不是你们说的上下分层的楼房。”

“对,过去的时候,咱们山区野兽很多,为了防止野猪、黑熊、鼠类祸害收获的粮食和平常使用的物件,就盖起个高于地面三尺用柱脚支起来的仓房,当地人叫做‘楼子’。后来,人们把仓房统统称为‘楼房儿’。”刚刚走出屋门的崔山详细地解释道。

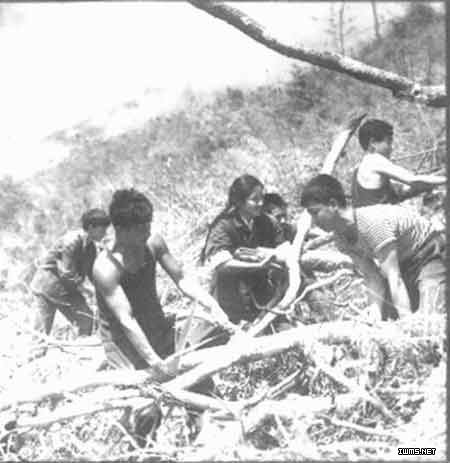

经过三天的政治思想和团(场)情教育,知青对社会、对兵团(农场)有了初步的了解,同时明确了自己的地位和任务。 兵团正处于初建时期,建制不伦不类,场不叫场,团不是团。原来的职工还是职工,只有新来的知青称谓战士。为此,成立了知青排。 谭子厚任排长,沈春飚任副排长;智毅任一班长,张远山任副班长;铁牛任二班长,金松浩任副班长;梁思嘉任三班长,师未来任副班长。 知青排组建后的第一项任务就是进军南大岗,放树、烧荒,为开荒作业清理障碍。 秦连长派万事通杨玉亭做知青的生产技术顾问,靳大龙负责上下班接送和物质运输,炊事员老陈头负责中午伙食和饮水供应。 南大岗距连队十里地,这里没有突兀的山峦,没有深渊和堑沟;这里只有舒缓的小坡小坎,一条清澈见底的小溪从这里流过,一眼望去平展展的一马平川,是兴安岭上少有的高山平台。 在这平台上生长着柞树,杨柳,山榆,白桦和少量的松树,为数最多是榛材和杂草。这片沉睡千万年的土地上积着厚厚的腐殖层,油黑发亮的泥土散发着诱人的清香,翻过来种上庄稼,北大荒就会多一座粮仓。 五月初的山上,阳坡的积雪已经化得差不多了,只有阴坡还可看到斑斑驳驳的白雪。南大岗上没有一丝雪,只有雪水流淌时冲洗的痕迹。按照连队的方案,第一步清理树木;放火烧荒;第二步是清场;第三步是入犁开荒。 大地回春,草木返青,大树用“快马子”是锯不了,只能砍小树和清高草。杨玉亭抡起斧子教大家怎么看树的倒向,怎么开匝,怎么清枝打杈。应该注意哪些生产安全。 接着,谭子厚在杨玉亭的协助下,把人员分开来,一,二班砍树,三班清高草。 随着咚咚的斧砍声,高昂的喊山声,一棵棵二、三十公分根茎的树木轰隆隆地倒下了。 知青们第一次抡起开山斧伐树,感到很新奇,干得十分起劲。但是,初学乍练难免手忙脚乱。出力不出活自不用说,而且,常常出错。弄得险象横生,搞得杨玉亭和靳大龙东跑西颠,又是示范,又是排险。 牛高马大的铁牛有一身的蛮力,一把斧子抡得呼呼作响。一棵柞树被他砍成了尜形,在风的吹动下左右摇摆,立而不倒。吓得他没了主意,看着树梢发呆。杨玉亭跑过来,举起斧子向树干顶了顶,树身刚一倾斜,接着狠狠的砍了一斧子,树应声而倒了。 侯移山干着干着,累的两手酸麻。他为了省劲,手往前移,把斧把骑在两腿之间,向树干刨砍。斧头落到了树干上,斧把撅到裤裆上,重重地戳在了“男宝”上。疼得他双手捂裆,嗷嗷直叫。 一旁的焦阳觉得好笑,又不好笑出来,扳着侯移山的肩膀,一个劲的叨叨“疼吗?疼吗?” 杨玉亭跑过来,弄明情况之后,开玩笑地说:“干嘛跟‘子孙’过不去呀。” 吃午饭时,杨玉亭把安全作业问题再次地强调了一遍。 挥刀抡斧是叫劲的累活,城里的孩子哪出过这样的力。到了下午三点来钟,大家就筋疲力尽地躺在了地上,再也不想干下去了。 秦连长在这时赶到了现场,看到地上躺着的知青,指着砍倒的一棵棵树木,微笑地对大家说:“成绩不小,活没少干。大家都累了吧?” “不光是累呀,两手都打泡了。”侯移山伸出两手给秦连长看。 “你这不是泡,是光荣花。等到他变成老茧,你就取得了劳模资格证书了。” “那得那天呢?” “俗话说‘庄稼活好学,苦劲难熬’。干农活头五天是一大关,有套嗑说---‘腰酸背疼手起泡,眼珠发红尿黄尿,两腿发软走不动道,又渴又饿想睡觉。’熬过这一关就好了。”说着,秦连长指着正在打瞌睡的方子和,“你们看那位小伙子,眼睛睁不开了。好了,今天到此结束。大龙,启车回家!” “拿着工具,准备上车!”谭子厚站起身来,向知青们招呼着。 杨玉亭摆摆手说:“把工具放在一起就行了,不用带回去。”

正像秦连长说的那样,五、六天之后,知青的工作越来越熟练了,体力也逐渐的适应了。看来,这第一关算是过去了。 机务排一号车驾驶员王大炮带着助手徐嘎子,拉着开荒犁开防火道来了。 知青还是第一次看到拖拉机作业,他们跟在机车后面,看到树根被拔出来再翻下去,黑油油泛着清香的泥土,波浪般地跃起又落下,像一条条黑龙卧伏在大地上。 “壮观,壮观!”沉稳持重的谭子厚情不自禁地高声赞叹。 “哎呀!这拖拉机和坦克一样威猛啊。”侯移山边说边跑盯着开荒犁看新鲜。一棵小树被翻倒了,树梢打在了他的头上,侯移山闹了个大趔趄,差点倒下。 焦阳跑过来摸着他的脑袋嬉皮笑脸地说:“上回伤了子孙袋,这回伤了猴脑袋,从下边发展到了上边,老侯同志有提高,有进步。” “我让你幸灾乐祸。”说着把焦阳推了个四脚朝天,躺在了翻过的垡块上。 “开饭了---”陈师傅站在溪边的露天食堂敲着耙片,抻长了脖子拉着长声高喊着。大家纷纷奔向溪边洗手,准备吃饭。 王大炮走到河边,伸手挖了一把泥沙,搓掉了手纹指缝里的油污,在溪水中涮了涮,捧起水来抹了两把脸。徐嘎子递过一条毛巾,王大炮不经意的胡撸了几下。然后向食堂走去。 一直在旁边观看的侯移山赶上王大炮好奇地问:“老师傅,为什么泥沙能当肥皂。” “沙粒子刮油去污啊。”王大炮大手一拍,得意地说。 “听大龙说,还有什么物质起作用。”徐嘎子半懂不通的补充着。 侯移山是个好刨根问底的百事问,顾不上吃饭就去找靳大龙讨教。 靳大龙告诉他,王大炮和嘎子说的都对。所谓的物质就是酸和碱,山上的土石和植物中含有大量的矿物质,有酸性的,也有碱性的。这些东西顺着山水流到了溪水里,沉淀到了泥沙中。用泥沙搓手既有物理作用,又有化学作用。可以说是天然经济的去污剂。 说到这里,靳大龙拍着侯移山的肩膀说:“劳动人民在生活实践中,摸索出了许许多多的经验和窍门。我们在学习的过程中,还要利用学到的科学知识去总结,细化,提高。你们知青有能力,会在实践中更深刻地认识世间的一切事物。” 席棚子下面安了两个锅灶,露天地上放了几根木头权当桌凳。人们骑坐在木头上,菜碗放在圆木上。左手擎着馒头,右手拿着筷子。两个人脸对脸,揿头猫腰地吃着午饭。

很多知青在三分场住过的地窨子

很多知青在三分场住过的地窨子

|