|

现代的旅行已经变得很简单,可是行走的方式和收获可以不同。对我来说,行走没有终点,过程就是目的。 喜欢瑞士火车旅行的“率性”:便捷而灵活的场景转换,紧凑而相对舒缓的旅行节奏,丰富但不累人的景观欣赏;直接又直观地融入当地生活氛围。 坐上火车看瑞士,是寻远方的路,更是问自己的心。这种方式很能表达对山川自然的感恩,体验对远方家园的感受,收获对人生状态的感悟。

坐上火车在阿尔卑斯地区转山拜水,穿行于瑞士的雪山湖泊,森林草地,田园乡村、城镇古堡。瑞士的湖光山色可以通过不同的火车观光线路去欣赏。最著名的是伯尔尼纳快线、冰山快线、黄金快线;还有少女峰、琉森湖、马特宏峰。让我陪你一路领略。

瑞士国土不算大,发达的铁路网络成为旅游最好选择。我们在苏黎世启用预定的瑞士火车通票。未进车站先见大钟。用它校准了手表。瑞士火车站的钟,你可以完全信赖它。

壮观的高架桥用粗凿的石块建成,周围是无边无际的群山,与之相伴的是高大挺拔的阿尔卑斯山冷杉和陡峭的岩壁。

地毯般的草地,巍峨的雪山,耀眼的冰川,幽蓝的高原湖泊,五彩的城镇,奇迹般的铁路,你还想要什么?

因为伯尔尼纳快车(Bernina Express)是窄轨铁路,所以车厢好像没有冰川快车(Glacier Express)宽敞,但明亮宽大的玻璃窗,给人们提供了全景观视野,游客可尽情享受山地之国的无限风光。

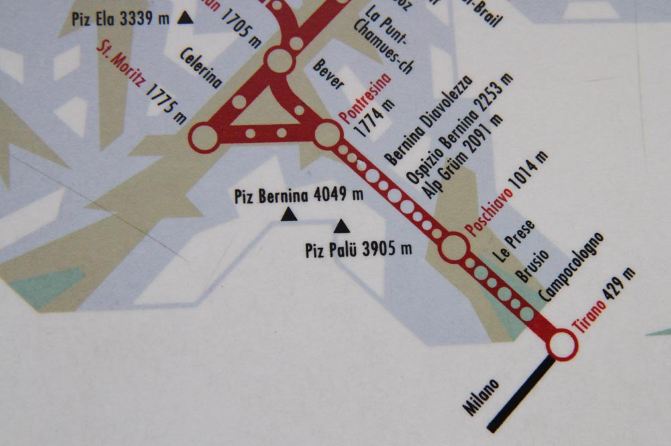

伯尔尼纳快车是纵穿阿尔卑斯进入意大利,它从库尔或圣莫里茨一直到达意大利境内的蒂拉诺。途经阿尔卑斯北麓风光,冰川风光,高原湖泊,翻越2200米的海拔,一直向阿尔卑斯南麓驶去,来到充满南国风情的湖畔乡村。

坐在火车右手窗口,可以看到最佳景色。

沿途每个小站,都有旅客上下车,貌似最寻常的小山村,也是徒步、度假的天堂。

火车要从海拔600米爬到2400米在下到800米,而这段距离才200多公里。整条铁路中最值得夸耀的是途中几乎没有什么隧道,火车直接穿行在阿尔卑斯山中,可以尽情的欣赏美丽的景色。 瑞士的自然风光精华集中展现在这短短的4个小时里。2008年这条线路的图西斯(Thusis)至蒂拉诺(Tirano)段被联合国科教文组织评定为世界文化遗产。

火车沿着山路螺旋式慢慢爬升,每转一个弯就提升一些高度。列车两旁的风景从草地、阔叶林渐渐地变成冬夏常青的针叶林,再变成冰川世界。从南到北,由北向南,从春到夏,从夏到秋,从秋到冬,这列观景列车一路将穿越不同的季节。

列车过了蓬特雷西纳就开始在山腰的石壁和隧道间穿行,车速明显放慢,海拔不断升高,铁路两边的积雪也从上方变到了下方,一转眼就来到了冰川脚下。这段线路被认为是世界上最陡峭的普通铁路线。

不知不觉已经置身于雨雾之中,不知是下起小雨还是高山水汽,车窗已经结露。车厢里的暖风设施也开动了,一会儿车窗玻璃就干净通透了。大树渐少,灌木增多,已经进入了高山气候了。

在标高2082米的一个小站,我们的右手边是雄伟的伯尔尼纳主峰(海拔4049米),山峰藏在厚厚的云层里,但是还能见识他的雄姿。

接着就看到了蔚为壮观的冰河。我们选择了可以打开车窗的普通列车,订位时特别要求右手边靠窗的座位。 夏季的白湖(LagoBianco)冰雪消融青白色的湖水。

列车在白湖稍停片刻,让旅客观赏、拍照。

这就是伯尔尼纳线上的最高一站,海拔2253米。注意到左上角的蓝色标记吗?高寒的火车站上,红色的玻璃门内是温暖的候车室。 站在高山深处,远望PALUE雪山冰川,在鲜花绿草的映衬下更显得雄伟壮观,冰雪融水在地势险峻处化成了奔流直下的瀑布,云朵在山间飘荡,空气中飞来花草馥郁的香气,只熏的游人忘记归路。

高山火车站上的家庭式饭馆。车站小酒店启用于1923年,快100年啦!每一趟过往的列车,都会给老人们给来一些期待。

从伯尔尼纳隘口(Berninapass)到蒂拉诺城(Tirano)的海拔高差为1824米,而水平距离只有22公里。列车没有齿轨的牵引,全凭螺旋回转和之字折返,借助于高架桥和隧道自如攀上滑下,令人叹为观止。

火车一会在谷底,与河流同行;一会已爬到了半山腰,傲视山脚下的教堂和村庄;刚刚驶过高架桥梁,一下子有钻入了隧道;一边是似乎伸手就可以碰到的岩壁,一边却是山谷;穿行在森林里,恣意生长的树枝树叶拍打着车厢外面,似乎在责怪火车侵占了它的空间。

列车将旅客从瑞士最古老的城市库尔送往云雾缭绕的荒凉山峰,沿途还可以欣赏到壮观的莫尔特拉奇冰河。列车继续向南就进入了迷人的Veltin。从草地和灌木林的阿尔卑斯来到充满南国风情的乡村。

这里大片大片的草地,不知是否需要人工养护?这里貌似不种庄稼,不知靠什么谋生?跟列车员聊了,得知这里也有许多留守老人和留守儿童,只是衣食无忧,在外谋生的家人,足以为家庭提供生活保障。村里及周边也有基本的教育医疗条件。而教堂更是村庄里的“基本配置”。

Lago poschiavo 湖。这里已经是瑞意边境,没有申根护照,或者意大利护照的旅客,只能到此止步。 这条线路开通于1910年,是上世界上第一条翻越阿尔卑斯山脉的铁路。可以想象建造这条铁路线的艰辛,也着实佩服瑞士人的远见,把这条铁路线建设成了世界上最赚钱的景观列车。

世界遗产委员会评价:这处遗产是20世纪早期利用铁路连接阿尔卑斯山中部偏僻居民点的典范,为山区人民的生活带来了重大而深远的社会经济影响。这处遗产集精良技术、杰出建筑和优美环境之大成,展现了建筑和土木工程学上的辉煌成就,与沿途的环境和谐地融为一体。这条已有百年历史的线路将技术与自然美景完美结合,自然和技巧在这里达到了完美的和谐统一,形成了铁路早期发展史上的世界经典。

火车迂迴蜿蜒,眼前的景观截然不同。在布鲁西奥(Brusio)列车缓慢驶过举世闻名的360度螺旋高架桥,在人们的惊叹之中,进入意大利的蒂拉诺(Tirano)。

火车下行所用时间要比爬升少的多,可想而知列车从最高点之后,一定是直冲而下,1个小时便冲到了海拔400多米的蒂拉诺。

窗外景观也由高大灌木变成了低矮的丛林、乡村。 周围是花园菜地和果树,苹果树下都是熟透了掉下来的苹果。

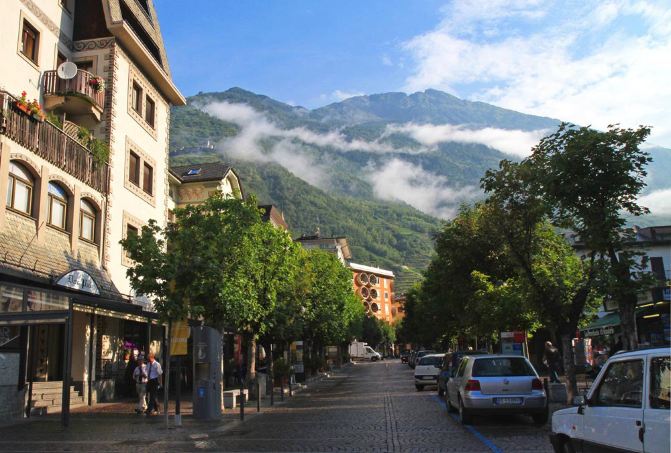

火车抵达蒂拉诺(Tirano))火车站之前,火车竟然穿行在城市的街道上,而且堂而皇之的从教堂前缓缓驶过,真是又一个奇景!

到达蒂拉诺。这是瑞士的火车站。左边也有一个火车站,是意大利的,可以去瑞士,坐伯尔尼纳线,当然也可以进意大利内地。火车上看看风景,换车时舒舒筋骨,在火车上晃悠了一天,居然意犹未尽。

以为这个”国际车站”有多大?一个转身就到了街上。

路过这家餐馆,才想起来用点晚餐。意大利通心粉、匹萨、冰镇柠檬茶,食品比瑞士便宜好多啊。花出的代价是等待的时间有点长。一想,这是在意大利,怎么能用上海的节奏去比?暗笑了。

第二天一早,从蒂拉诺出发。雨后初晴,山间薄雾缭绕,阳光露出意大利式的热情。

这天的行程是从蒂拉诺出发,回走伯尔尼纳线,再看一遍阿尔卑斯风光。到圣莫里茨(St.Moritz)换乘冰川快车。冰川快车的观光路线是:库尔/圣莫里茨(St.Moritz)--- 安德马特(Andermatt)---- 菲斯普(visp)-----采尔马特(Zermatt)

还是要坐在右手车窗,这就把铁路另一侧的风景也饱览了。

意大利—瑞士边境的田园风光。山坡草地上随处是结满了青苹果的大树。 感觉在这里生活,还是做农民好一些。有明媚阳光、有新鲜空气、有那么多苹果可以饱餐,又不用像牛顿老师那样费神思考苹果落地的问题。

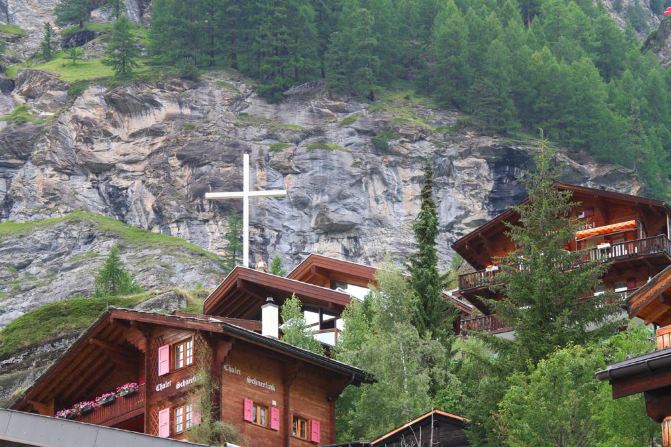

瑞士阿尔卑斯山南麓。仙界云雾、神殿钟声和人间烟火,常常是这样混搭的。

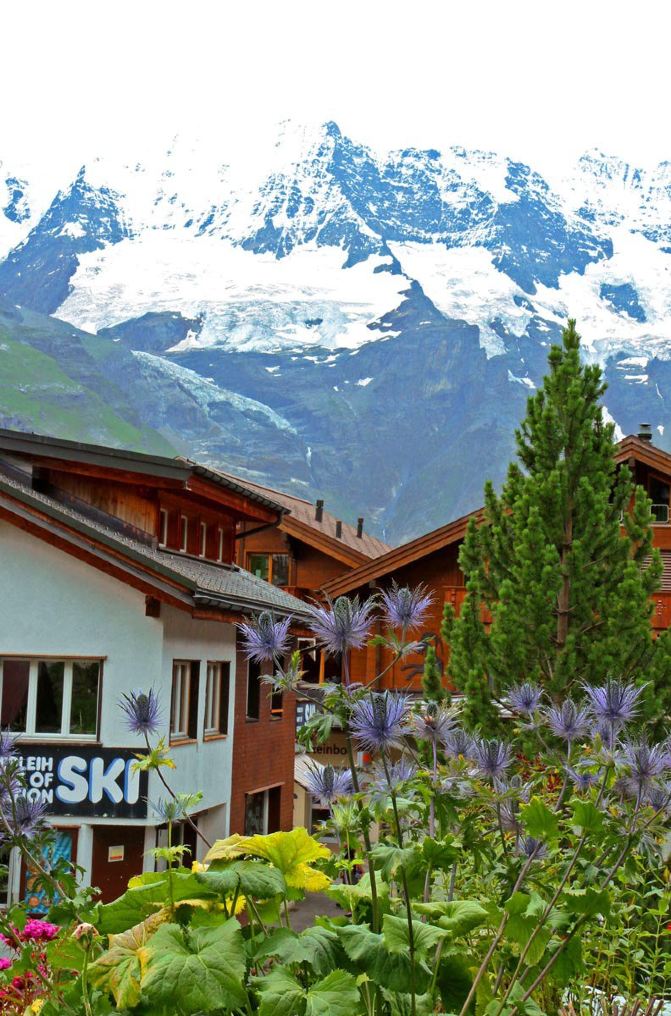

圣莫里茨是瑞士东南部的一个小城,人口不到一万,却很有名气,位于阿尔卑斯山的中心地带,海拔1856米的高山凹地内。这里终年阳光灿烂,风景秀丽,苍翠欲滴的松林怀抱着清清的湖泊,让人流连往返。

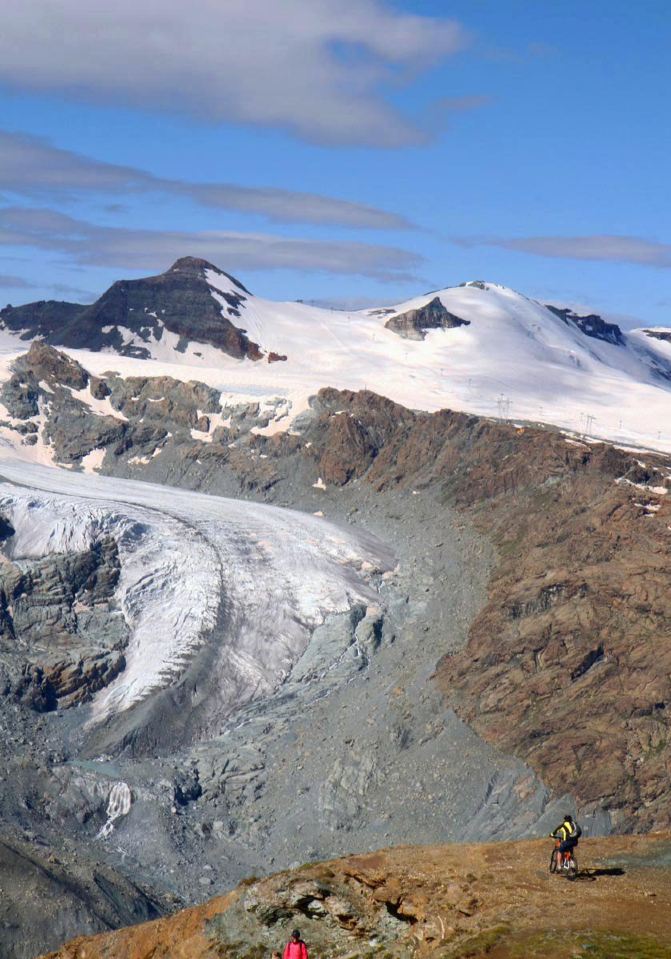

户外运动爱好者可以带自行车搭乘火车到沿途各处骑行。

这里也是冬季的最吸引人的滑雪场所,1928年和1948年的冬季奥运会在此举办。世界著名的冰河快车线和伯尔尼纳景观列车的始发或终点站也在圣莫里茨。

圣莫里茨附近的特色民居。地居民认为这里代表着他们心中“世界的顶端”,身为瑞士东部高地的中心。精致的圣莫里兹虽身居群山之中,却不是个寂寂无名的隐士,因为具有多项休闲功能,无论夏冬总能把许多游客引到来。

家庭餐馆,小鬼当家?

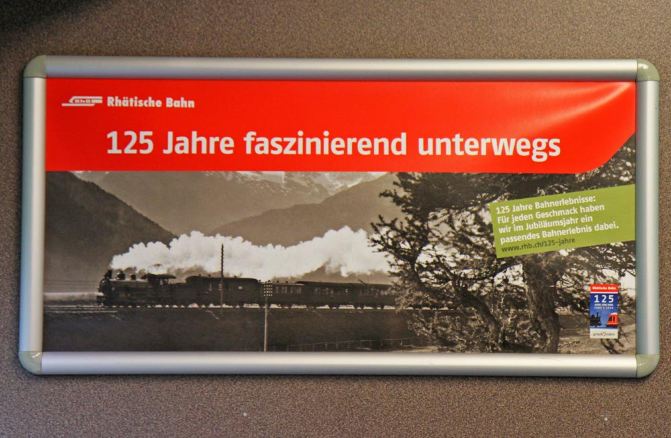

冰川线穿越冰河,穿越历史。车厢里的宣传画面简洁而厚重。那火车头上的一道白烟,像是阿尔卑斯山的云雾,还在山间缭绕。 瑞士通票包含冰川快车全线,而欧洲通票持有者需要单独购买迪森蒂斯到采尔马特的车票,可享受25%优惠。都要提前预订座位并付预定费。

号称冰川快车,但据说是瑞士最慢的火车,起先我相信了。走了一段,又怀疑了。怎么不知不觉就开出老远了?窗外的景观从绿林蓝湖,变成了云遮山头野河奔流。林中小道或宽阔草甸上时常可见徒步和骑行的人群。

冰川快车穿行在阿尔卑斯山区,过山车一般地爬坡俯冲,把采尔马特、圣莫里茨、库尔、达沃斯这些高山疗养地连接起来。

再小的车站,因为每天的你来我往,就有了向往、心动、欢乐、牵挂。

山谷里的村庄。很想知道,他们的祖先,是什么样的机缘或意外,找到了这样一个栖身之处?

诗意的栖居,万变的云彩。我相信,在这里住一天、住一周,甚至住上一年,追着春花、夏云、秋月、冬雪,可以拍出不同的绝美景色。

火车开始爬坡了。与伯尔尼纳线的回旋式爬坡不同,冰川线是齿轨铁路。坐车的我们是可以谈笑风生的,可是人家火车爬山是需要“咬牙切齿”的。

人说瑞士的火车票特别的贵,其实贵得有道理。瑞士山多,许多火车线路都是翻山越岭的。在阿尔卑斯山这样的高山环境中修建一条又一条的铁路,关键的是又将铁路维持在一个良好的状态,人家容易吗?

一条旅途就是一组音乐。闻天籁、听涛声、聆鸟鸣、赏欢歌、逐笑语,是轻音乐?是小夜曲?还是交响乐?总会伴你一路行,入你梦中来。

一段旅程是一部电影。摄录是你,编导也是你。你可以依据在旅途上的发现和感受,剪辑成一部风光片、娱乐片、探索片、故事片,感动在心里,记忆在生命中。

一行旅伴应该是一群追求心灵自由的人。都说旅途辛苦,为什么有些人刚放下行囊,又期盼着下一次远行?旅行,或许是筋骨的苦役,更是心灵的会餐。理想的旅伴是同路人,也应该是“同道”。

冰川快车又上了一个高度,有时候分不清是冰雪还是云雾。 旅人们却总想弄明白:我们为何与天地自然产生惊鸿一瞥,怎样与社会世相不期而遇,如何与远方的人们发生难忘的交集,怎么发现自己和这个世界联系在一起的东西?

旅途中自己对世界的观察,自身对他人的理解,自我与环境的互动,自心对生存的感悟,体验生命与生命之间的往来,探索人与自然合一的秘诀,寻求身心和谐的路径——也许,这比车窗外的风光更丰富、更有趣?

旅途上,或借有形的山水,敞怀赤足,映出心底的一片澄明,去智慧所及之处作一次自由的驰骋;或借一片轻风或一片云彩,拂去被嘈杂的生活流推搡出的烦躁,审视来去匆匆的各种念头,洞察人性中的那些弱点甚至暗点,再次舒展开曾经冲动和神往的激情,收获一份难得的睿智。一次旅行是一次探密,满怀好奇地去探寻这个世界的秘密,探讨生命存在的真谛,探求人生幸福的密码。

好了,不再假装“文青”了。 生活总是要脚踏实地的;过日子总是要一间房一张床的。可是,安心,总是需要一个灵魂的安放之处啊。他们有教堂,我们靠什么?——思想又开小差了。打住!

夕阳,暖色,咖啡。火车站里也能如此从容。 隔着车窗的匆匆一瞥,可以长久记忆,也可以过目即忘。决定于你想记住什么。

火车穿过深深的隧道到达安德马特。我们在这里转车去卢塞恩。余下的一段冰川线,是在后两天去采尔马特的途中走完的。

为了完整呈现冰川快线,这里将后两天从菲斯普到采尔马特的冰川线旅程,接在下面。 旅途中高高悬空的大桥和惊险飞升的险要隘口令人震撼。

列车沿着菲斯普河行进。这是一条清澈而湍急的冰川河流,有人乘着橡皮筏在河中漂流。河岸边有骑行者和徒步者。一定是负离子爆棚啊!

夏季的冰川快线,很多时候都是在这样的云里雾里走过。 要是在冬季,都会是银装素裹了吧?

结庐在人境,而无车马喧。这是确定的了。 “南山”也是悠然见到了,可是还缺一片菊花。

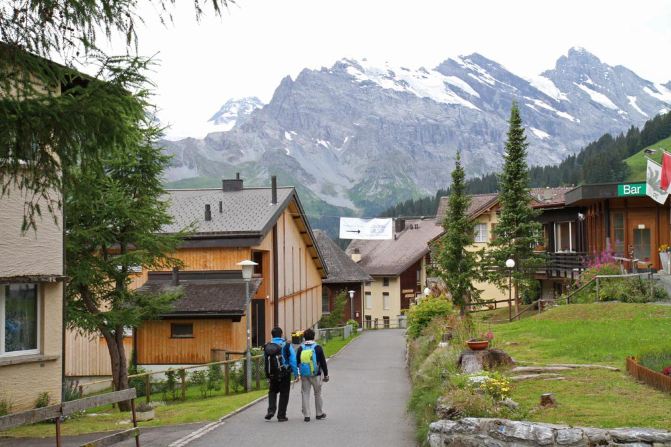

接近采尔马特,山谷里散落着度假村。简朴的建筑外观,只与环境协调,不喧宾夺主。 这里的主角是青山绿地、蓝天白云,南来北往的旅人只是过客。

一路胡思乱想,不知不觉到了采尔马特。 冰川快车,你还是太-----太快了!

前一晚从冰川快线转车到卢塞恩。这天早晨乘坐7点45分的黄金快线火车,出发去因特拉肯。 是我们赶得早,还是这个城市醒的比较晚?在我们魔都,正是出行高峰时段啊。

薄薄的雾气流连在湖光与山色之间。黄金快车沿着几个湖泊边缘运行,蔚蓝的湖水中倒映着雄伟神奇的伯尔尼高地的阿尔卑斯山,构成了一幅迷人的图画,可以一路观赏绵延的雪山、湛蓝的湖泊和具有欧罗巴情调的乡村景色。 到达因特拉肯时,我们关注了火车站大屏幕上显示的少女峰天气实况。看到整座山峰被笼罩在厚厚的云层里,一时半会露不出真容,如果上去,也只能是玩玩“腾云驾雾”。

一路上在车厢里就可以鸟瞰劳特布鲁嫩小镇的全貌。随着铁路高度的增加,眼前的绿渐渐被积雪所替代。

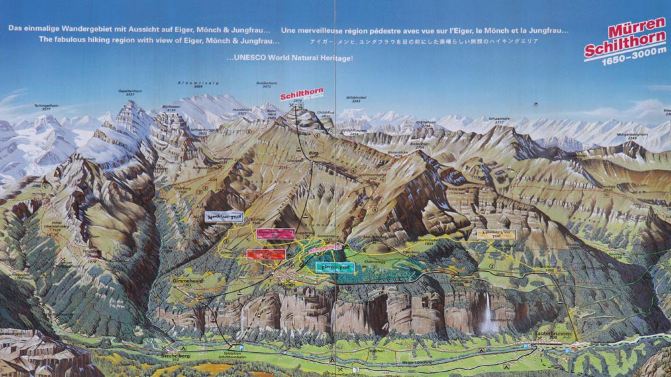

米伦(Mürren)是一个海拔1650米的小镇,不通汽车。走出火车站第一感觉是山村静的出奇,没有任何喧哗和嘈杂,好像除了游客都看不到当地人。

这个高山悬崖上的小镇,不仅能眺望少女峰、僧侣峰、艾格峰的美景,还是雪朗峰的起点。

先从下面仰视一下雪朗峰。 我好像听到了《音乐之声》里的“1—2—3—”。这不是高山反应感觉混沌啊,是阿尔卑斯山的颜值,美得让人“穿越”。

上坡可以进入北面山道(North Face Trail)。这是经由花之谷——布鲁门塔尔,眺望伯尔尼群山北坡,再折回米伦的徒步旅行线路,是深入了解阿尔卑斯山的捷径。据说四个小时可以来回。我们没有“超预算”的四个小时啊。留点遗憾吧。

转身去了索道站上雪朗峰。

从米伦上雪朗峰是每人70瑞士法郎,有瑞士通票可打对折。 强烈建议:瑞士自由行,一定记得买火车通票,福利多多。

现在我们站在了雪朗峰上。360度全景观,可在此饱览阿尔卑斯山脉200座山峰的壮丽景色。

瑞士的著名山峰少女峰,其实海拔只有4158米,横亘18公里,宛如一位少女,披着长发,银装素裹,恬静地仰卧在白云之间。

少女峰(Jungfrau)直译过来为“处女峰”的意思。关于这个名字的由来,当地人中流传着两个故事:一个是因为山上经常有云层笼罩,故少女“羞涩”不愿见人而得名。另一个说是旁边的艾格峰(Eiger)看上了这位“姑娘”但中间的僧侣峰(Monch)一直阻挡着他们见面。

现在的少女峰吸引八方游客的原因,是有一条少女峰铁路(Jungfraubahn) ,20世纪初建成,用隧道及齿轨铁路连接少女峰旁3454米高的小少女峰(Jungfraujoch)。位于小少女峰山内的车站也是欧洲最高的火车站。

雪朗峰也被称为007峰。因007系列早期的影片《女王密令》,其中惊心动魄的打斗场面在此拍摄而闻名世界;也因为拥有阿尔卑斯山最长的空中索道及险峻雪坡而著名。 我说邦德先生,你摆个“POSE”就行了,千万别开枪,引起雪崩,就摊上大事儿了。

这里有一个海拔2971米的旋转餐厅和眺望台。4D全景啊!相比近邻少女峰、勃朗峰,雪朗峰显得有些不太起眼。而实际上,要观赏最美的阿尔卑斯山全景,除了雪朗峰顶的旋转餐厅,别无它处!晴空万里的时候,这里可远眺至德国的黑森林及法国的Vosges山。

从雪朗峰坐缆车下来,童话里的世界,再一次由梦境变为现实。

小镇大部分的房子都是全木或者半木结构的,据说只有450位居民,所以尽管成为了旅游胜地,但淳朴善良的民风却一直延续至今。

静静地走在蜿蜒至山间深处的小路上,梦境和现实就这样串联了起来。

旅人们并肩相伴走在同一条路上,眼中的风景也许相同,得到的感觉和感悟,会因人而异,还是会心心相印?。

不管有意还是无意,在这个天造地设的环境里,人们会很自然地地执手而行。

分不清是农庄,还是别墅。每户人家都精心装扮着自己的木屋,花花草草、可爱的玩具、自家的小菜园,无不呈现着生活的艺术。

这里呈现的不仅仅是一道风景,也是居民们的生活态度。

这些鲜花和动物头骨,仅仅只是门前窗下的饰品吗? 只有契合人性的才是美的。我一厢情愿地以为,这里的居民愿意将自然界的生灵视为自家亲密的朋友,并庄重地邀请它们与自己共居一室。 简单的,也是宜人的。自然的,就是人性的。

花是美的,因为花在阳光下绽放。我们的双眼总会在生命中发现,更美的事物仍要以花为名。

别误会,上面这段美妙的话不是我创作的。这是德国诗人荷尔德林《在柔媚的湛蓝中》的诗句。他在这首诗里还有一句耳熟能详的句子:“人,诗意地栖居于大地之上。”

人栖居在大地上,来自泥土,也归于泥土,大地是人的永恒家园。人栖居在天空下,仰望苍穹,因惊奇而探究宇宙之奥秘,因敬畏而感悟造物之伟大。诗意栖居,就要用一种既谦虚又开阔的心胸对待自然万物。

此时,我在自问:诗意栖居,与谁相伴?一扇心窗,向谁打开?

在这里,我发了一会儿呆。那餐馆,那旅舍,因为有了来自世界各地旅人的汇聚,就被赋予了某种象征。他们呼吸着同一处清新的空气,欣赏着同一片风景,品尝着此地特有的美味。虽然不能期待他们都有同一个梦想,但是我相信,此时的他们,会在这片风景里体验着从容、舒畅、尊重和被尊重。

没有拥挤,无需争抢,只要愿意坐下来,随时有你的一个位子。

秀色可餐,物我两忘。但旅人们自己要问的是:风光无限,与谁共赏?

这场少女与鲜花的派对,会永久继续下去。我们偶尔参与一次的匆匆过客,该对它们留下什么祝福,又对自己许下怎样的心愿? 我想借这束鲜花献给雪峰:祝愿花儿与少女的爱,地久天长!

瑞士著名的三条火车观光线:伯尔尼纳线、冰川快线,还有黄金线。 黄金线列车由三种观景火车接力完成,串联起中部瑞士的一些湖泊和日内瓦湖区,沿途风光与前两条线路迥异。如果说,前者是雄浑粗犷的壮美,那后者就是秀丽温婉的优美。

从雪朗峰观赏了少女峰下来,在因特拉肯上游船,就在布里恩茨湖上晃悠了。 行前做攻略的时候,在一本介绍瑞士旅行的书中,是如此描述布里恩茨的:“一个极富风情的恬静村子,富有情趣的街道建筑、蔚蓝色的湖水、神秘的湖泊、茂密的森林、可爱的蒸汽机车和阿尔卑斯全景图,瑞士的各种魅力在这里浓缩”。

作为前往少女峰的重要门户之一,瑞士著名的度假胜地因特拉肯,拉丁文的原意是“两湖之间”,东依布里恩茨湖(Lake Brienz),西傍图恩湖(Lake Thun)。因特拉肯坐落于群山之间,自古以来就是风光明媚的度假胜地;布里恩茨湖和图恩湖则如山中一双神秘清澈的眼睛,楚楚动人地凝望望远方的少女峰。

布里恩布里茨湖得名于东北侧的布里恩茨村。由于是阿尔卑斯山北麓的一个湖泊,湖岸颇为陡峭,全湖几乎没有浅水区域。

游览布里恩茨湖最好的方式是坐船观光。站在甲板上,两岸青山一览无余,还有岸上传统的农庄、美丽的城堡,满眼四周湖光山色,景色心旷神怡。

布里恩茨湖上有5条游船提供服务,从茵特拉肯到布里恩茨,游览时间大约为1小时15分钟,载客量从300到1000人不等。

湖边村庄里家庭旅店的主人,远远地招呼着游客。

不同的季节,游船的班次不一样,夏季班次最多,据说到了冬季只有周日运行。来往因特拉肯和布里恩茨之间的大型游船,设施非常完善,不仅有吧台、有餐厅,还有儿童游乐设施,让带小孩的游客非常省心。

瑞士的水质可能是全世界最好的,而布里恩茨湖又号称是全瑞士最洁净的湖泊。

湖水瓦蓝澄净,空气里也满是澄澈湖水的水汽,负离子爆棚的感受实在是舒适又令人陶醉。

类似的镜头,我在国内也拍到过。这里又见到了。天下父母一样的爱啊!

是一对父子吗?以前看过意大利电影《父子情深》,奥地利电影《英俊少年》,读过并且至今还收藏着德国幽默大师卜劳恩的连环漫画《父与子》。那些父子情深的情节、画面让我难忘。

从布里恩茨到因特拉肯,游船沿途的风景非常漂亮。途经5站,都是湖滨小镇,游客可以途中下船到小镇上游玩,再搭乘下一班船继续游览。 前一篇里提到瑞士火车通票的福利。在这里坐游船,有通票的也无需另外购票。

下了游船,在一个小村里转转。这里的村庄都像是与世无争的世外桃源,家家木屋,鲜花点缀,青山绿水,足以修身养性。

弄草伺花,观云听风,似乎可以忘记猴年马月。 可是,那是人家辛勤打理得来的。也许是人家几代人的经营。

继续坐火车,回卢塞恩。

夕阳西下,牛羊忘归。 很想在这里搭个帐篷过夜。

卢塞恩,也称为琉森。早在罗马时期,它还只是一个没有几户人家的渔村,后来,为了给过往的船只导航而修建了一个灯塔,因此得名“琉森”,拉丁文便是“灯”的意思。

走过悠长悠悠岁月,中世纪的教堂、塔楼、文艺复兴时期的宫厅、邸宅以及百年老店、长街古巷,比比皆是。

卡佩尔桥和八角水塔是卢塞恩的地标。 这座依山傍水的美丽城市,是瑞士最大的夏季避暑胜地之一。

迎面缓步走过来一对携手而行的老人。我本能地快速举起相机,按下了快门。这景象给了我一个瞬间的感动。

顾不得一天的劳顿来到琉森湖畔,多半为的是这一轮明月。 听过贝多芬的《月光奏鸣曲》吧?据说是贝老师受了当时诗人的影响,第一乐章使人想起“犹如在瑞士琉森月光闪烁的湖面上摇荡的船儿一样”。 我现在耳机里也在播放着“月光” 月亮是外国的圆吗?我怎么想起了李白老师的”举杯邀明月,低头思故乡”?

那些繁华,那些优雅,那些闲适,那些----我当然欣赏。我不想说:这个我们也可以有。现在我们已经不是阿Q了,我们当然有。我想的是,怎么才能让更多的人拥有这样的良辰美景?“环球同此凉热”,地球人什么时候都能有这样的胸襟?

在卢塞恩的IBIS连锁酒店做了一夜甜梦,次日又是起了个早,行程是向日内瓦湖方向,看过湖光山色,进入西庸城堡参观,然后奔采马特,赶赴马特宏峰之约。

火车经过瑞士首都伯尔尼。伯尔尼这一名称是从德文“熊”字演绎而来,传说12世纪末,统治瑞士中东部的扎灵根公爵要在伯尔尼这个地方建立要塞。扎灵根公爵外出打猎,将以打到的第一只野兽作为城市名,结果打死一头熊,于是以“熊”字为该城命名。至今伯尔尼人对熊仍特别偏爱,无论是街道中心的喷泉中,还是古老的建筑物上,几乎都有熊的雕塑。

查理·卓别林的第79部电影《一个国王在纽约》曾在湖畔拍摄。他在沃韦一住25年,给全世界带来欢乐的灵魂最终安息于此。在湖边某处有他的雕像,仍然是那副可笑的模样,戴着圆顶硬礼帽,留着一撇小胡子,穿着窄小的礼服,特大的裤子和鞋,倚着弯头拐杖,手里还拿着一朵玫瑰花。不少酷爱自由和艺术的人们,经历了多年奔放不羁后,最终选择投入这里宽容而平静的怀抱。

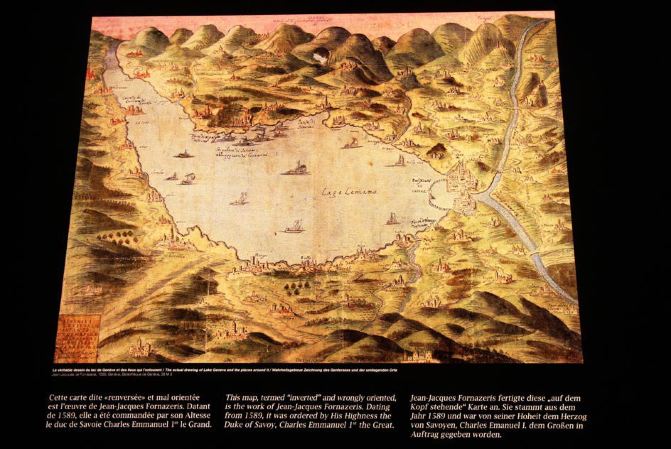

面向莱芒湖的山坡上,连绵二十多公里大大小小的葡萄园,成了世界文化遗产保护地。如弯弯新月般的莱芒湖,嵌在阿尔卑斯山脚下,浩浩淼淼蔚蓝一片。

这个不大的地方,居然有七种不同的葡萄园种植区,生产出的葡萄酒口味和香味各异。离岸不远的湖中立着一把巨大的不锈钢叉子,也许是雀巢公司故意让吃货们浮想联翩。

我们在蒙特勒火车站下车去西庸城堡。可以搭乘201路汽车至Chillon站下车,也可以搭乘渡轮(洛桑,蒙特勒及沃韦出发)至Chillon码头。

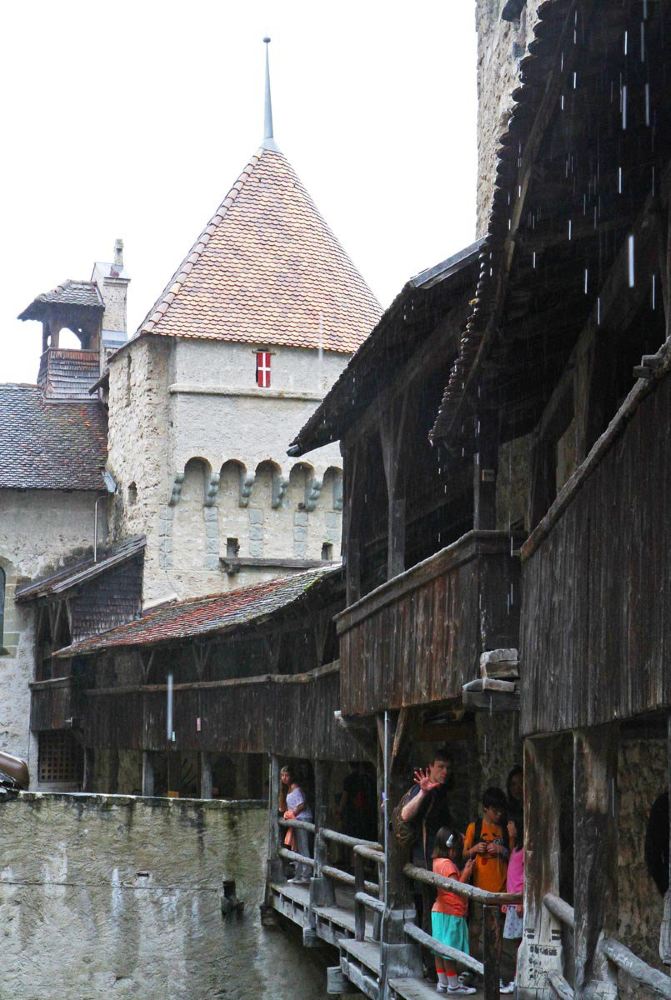

欧洲从不缺少著名的城堡,而“漂浮”在水上的中世纪城堡,却并不多见。 西庸城堡是欧洲十大古堡之一,有着700年历史,它位于蒙特勒(Montreux)附近的Veytaux镇。城堡基地位于300米深的日内瓦湖底,外面看来,湖水、山坡与城堡仿佛合而为一。这座城堡的风景非常独特,坐拥雪山、日内瓦湖、葡萄庄园,遥望对岸的法国。

西庸城堡东面依山,西面临水,呈现迷人的双重景色――从湖面上看过去,它如童话中的宫殿,漂浮在波光中;从山道这边看,它是座充满力感的堡垒。 整个城堡是建立于靠近岸边的一块巨大的礁石上的,西庸(chillon)在法文中是“石头”的意思,也许城堡的得名就来源于此。

城堡最初为意大利萨伏伊公爵所有。18世纪以后成为瑞士当地政府的财产。据瑞士人的统计,这里是最多游客造访的景点,超过了日内瓦,少女峰,卢塞恩,这一点还是让我觉得有点始料未及的。

西庸城堡地处日内瓦湖地区,湖区三分之二属于瑞士,三分之一属于法国。从古罗马时起,这里就是往来意大利和法国的交通要道,罗马人在此安营扎寨,修筑防御工事,扼守阿尔卑斯山的咽喉要道,各方争夺激烈。

当时,拥有了西庸城堡,就相当于控制了整个地区。成为中世纪的防御要塞。

古城堡的岩石上,被发现存有古代人生活过的痕迹。考古发掘证实西庸城堡一直可以追溯到青铜时代。最早对城堡的记录是在1150年,在那时萨瓦家族就已经控制了要塞和沿湖的小道。

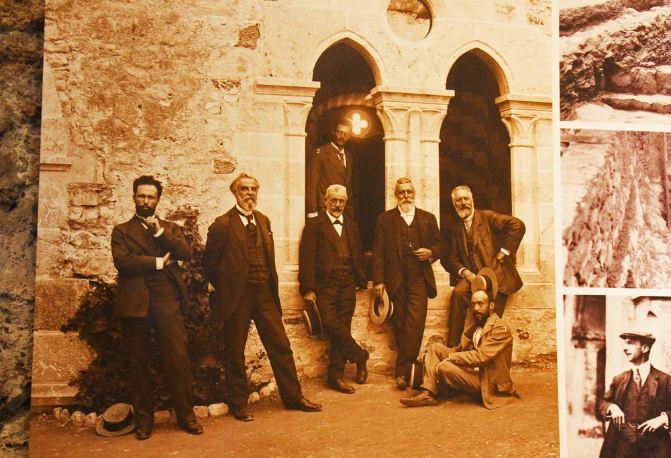

十一至十三世纪,经过萨伏伊家族一代代的大规模扩建,形成了现在我们看到的格局。要塞、牢狱、仓储、教堂、贵族宫廷多功能为一体封闭式古堡。现在庭院的一角,注意到右下角的拱形低窗吗?

当年的贵族、绅士曾经在这里“拗造型”。

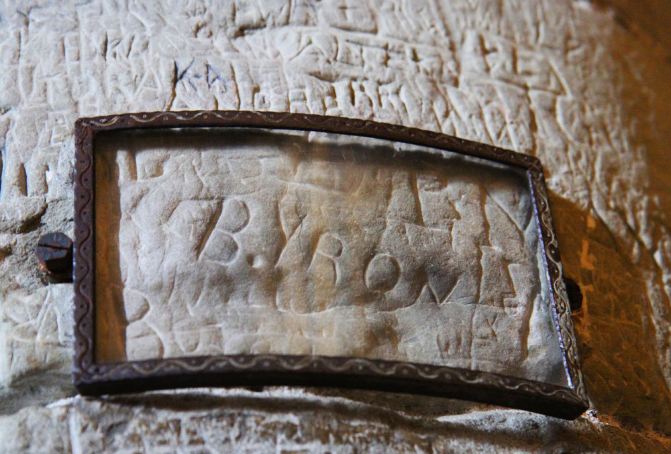

地下室酒窖里哥特式的拱门是十三世纪建筑的特点。这里也是关押囚犯的地牢。英国著名诗人拜伦曾在1816年来到西庸城堡参观,有感于这段历史写出《西庸的囚徒》这首不朽的诗篇。

内部的监狱全部以岩石建成。当年最多曾监禁了200名左右的囚犯。当年装着铁条的地牢窗户外,是一派湖光山色。对囚犯来说,天堂和地狱只是一线之隔。 囚犯中有一位圣维克多修道院院长。他1536年为支持日内瓦独立推翻萨瓦大公的统治,被关进城堡被铁链锁在石柱上长达6年。1816年拜伦来西庸城堡参观时,因为听闻这段悲惨的历史,而在石柱留下他的签名,并且写下著名的《西庸的囚徒》。

如今在地牢的第三根柱子上,还可清楚看到200年前他到此一游而留下的亲笔签名。 事实上有人说那不是拜伦的真迹,笔记的年代和拜伦生活的年代也有所不同。但是因为拜伦的传世之作,西庸城堡成了蒙特勒展示给全世界的名片。

城堡的主饭厅。这里墙面上的装饰开始于13世纪末的胶画。栎木圆柱是13世纪的原作,天花板和壁炉建于15世纪。

城堡的内部古朴的房间里,陈列着当时使用过的物品。

通过各种家具,可以窥见当时城堡里贵族的生活。

那年代就能有如此精美的雕刻,还是要赞一个制作者的匠心。

经历了700多年风雨,留给今人一段沧桑。

通过巡廊可以看到城堡内部的庭院、外面的湖泊和远处的壮丽风景。拐角处矗立的瞭望塔犹如大船的船首。现在,瞭望塔被改建为公寓接待游人。

走上迷路般的台阶,就能到屋顶。经过重重台阶到达屋顶的时候,遥望远方,雪山,白云,对岸的法国,日内瓦湖,葡萄园,眼前看到的一切你仿佛置身于梦中。

纵然时光已经远去,但西庸古堡依然坚固地矗立在水边,它依然拥有贵族居所的独特气质。尽管高架桥擦肩而过,我还是仿佛看到一个古老的世纪,梦见一队队人马在喧嚣走过。

现在,西庸城堡的一些厅室可以出租举办盛大的庆祝活动,比如会餐、鸡尾酒会或音乐会。如果你有兴趣,也可以买一两瓶城堡酒窖的葡萄酒品尝,据说不错。那里也是有名气的葡萄酒产地。

在里面逛了两个小时。走到外面,立刻神清气爽。顿时感觉,多想做一只不起眼的小鸟,只要有飞翔的自由。

古老与时尚,就这样毫无违和的相遇了。

或问:参观城堡花费几何?我们有瑞士通票,免费参观。

从蒙特勒坐上火车,在菲斯普换入冰川快线,兴冲冲直抵采尔马特镇。

采尔马特火车站,当地人吹瑞士长号欢迎旅客。他们对要求合影的来者不拒。

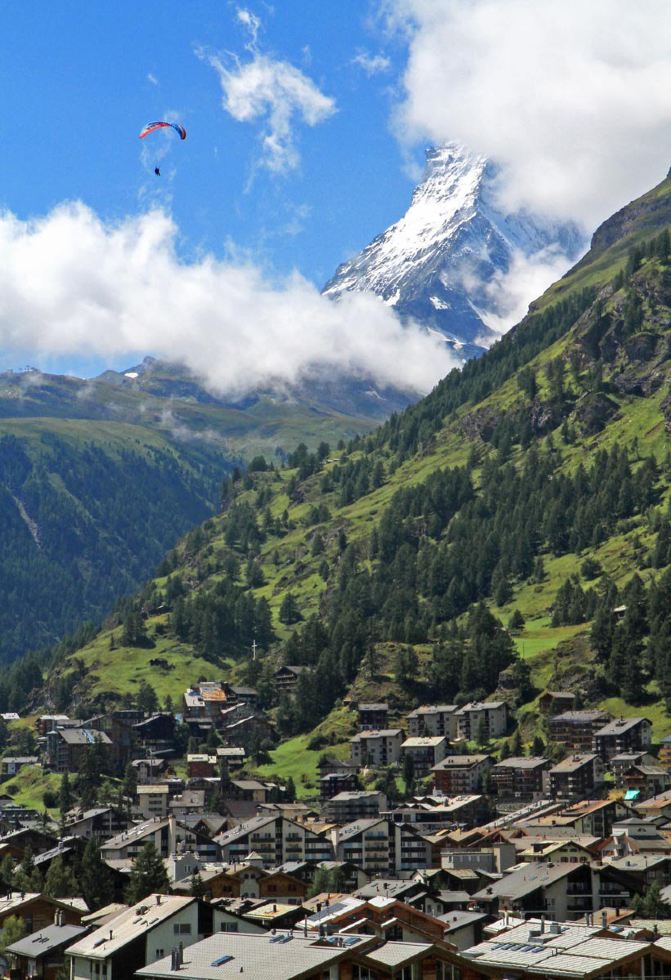

事先与采尔马特的房东约定,要一间看得见马特宏峰的房间。很方便地找到预定的家庭式公寓,进门就急不可耐地跑到阳台。一抬头,棱角分明的山峰就撞进了视野。 第一眼就被他震撼了。

房东大叔说一年中能看到马特宏峰全貌的天数并不多。 明天上山,期待一个好天气,先干一杯。窗外秀色可餐。

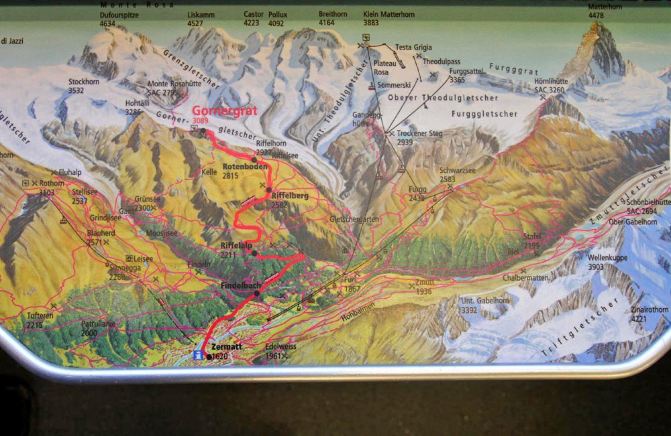

第二天一早,晨雾未散,赶往小火车站。捧着热乎乎的咖啡,上了头班上山火车。 火车座位前的茶几上,贴心地呈现了马特洪峰地区的导游图。图中右上角就是马特宏峰,左上部是几条冰川。齿轨火车从右下部的火车站出发,经过三个站点,到达3130m的格尔内格雷特站。我们计划在那里徒步向下走一段,在高山草甸、冰川雪峰之间做几下深呼吸。

上山的方式有很多,可以选择徒步,可以骑自行车,也可以搭乘齿轨火车,还可以乘坐缆车。这就是瑞士旅游业为什么如此发达,又那么能吸引全世界游客纷至沓来的理由,你可以有很多种选择,轻松、随意。

群峰就在眼前,感觉并不遥远。这里并没有所谓的“景区概念”,事实上对游客来说,最大的消费支出是不远万里而来的交通费用,以及下榻酒店的住宿费用。这里没有人收取门票,也不用缴纳“进山费”。

火车行驶到某个高度,马特宏峰露出了尊容。人们称它是阿尔卑斯群峰中“最有型的雪峰”。以现代人的审美来说,这句话道出了这座雪峰的风骨。海拔4478米的马特洪峰(Matterhorn)是瑞士引以为骄傲的象征。

冰川塑造了马特宏峰四条尖锐的棱线,冰斗侵蚀后留下了一座完美的金字塔山体。四面岩壁分别对应着意大利境内的瓦托内切、布里耶以及瑞士的瓦莱和采尔马特。

在一片白色雪峰和灰色岩石之间,鲜红的山地火车,又何尝不是一道醒目的风景?

齿轨火车把我们送到了3100米的洛特(Rothron)峰。 每隔20分钟,会有一对齿轨火车对开,持有通票的游客可以随时上下。

从观景台眺望群峰。 马特宏峰在法语和意大利语中又被称为切尔维诺峰,它的来由有几种说法,其中之一可追溯到法国文艺复兴时期著名作家拉伯雷作品中的一个人物切尔维诺。他陪同巨人王穿越瑞士,传说中,巨人王途径之处,都会被踏为平川。由此便可以想象这座以前高大无比的冰山为什么如今只剩下了一座山尖。

山头一角,铺满了类似玛尼堆的小石堆。据说大多是登山者的虔诚之作。 阿尔卑斯是座年轻的山脉,单从海拔高度来说,最高峰勃朗峰都远不是喜马拉雅和喀喇昆仑那些世界级山峰的对手。马特洪峰不过4478米,为什么她能吸引那么多雪山爱好者呢?

这里的高纬度度和独特的地理构造,让这些海拔三四千米的山峰终年积雪。在马特洪峰周边健行徒步难度很小,设施完善,适合各种人群,不用冒生命危险便能与其亲近。在这里,阿尔卑斯并不想在雄浑壮阔上与老大哥们比较,他的优势体现在各种完备的配套设施以及处处彰显人文关怀的服务。

马特宏峰在阿尔卑斯群峰中并不算很高,但他位于平原之上,附近没有其他高山争锋,就突出了他简洁的外形和闪亮的冰雪,展示出他的俊美和神圣不可侵犯。在欧洲人的集体记忆中,马特宏峰就是阿尔卑斯的象征。

我觉得自己正在走进一个群峰欢聚的宏大宴会。放眼望去,在几乎与自己同一高度之处,东南西北360度环形排开了阿尔卑斯山最著名的4000米以上高峰。它们全都是白雪皑皑,在夏日的骄阳下闪烁着刺目的银光。

眼前就是瑞士第二大冰河:戈尔内冰河 一条条巨大的冰川从各自的山巅出发,顺着山坳的走势或蜿蜒或径直地向采尔马特村所在的马特达大山谷泄去。

虽然看上去冰川们都静止不动,但却有着万马奔腾、势不可挡的气势。

融化的小冰湖,星星点点散落在山峰之间,像是雪山的眼睛,背阴时神秘深沉,面对阳光时热烈明艳。

这里的徒步线路上。各种指示牌标示清晰,能精确地告诉游人从某一点到另一点步行需要几小时,再加上手中的导览地图,根本不用担心是否会迷路。

而如我所见,大多数游客选择徒步健行,无论男女老少,全都孜孜不倦地在享受着行走的乐趣。很多游客都是有备而来,他们背着旅行包,双手拄着登山杖,慢悠悠地行走在徒步小径上。

有人在这里骑自行车看风景。 我放下背包,独自坐在乱石嶙峋的山脊上,让强烈的阳光毫无遮挡地洒落在身上。我久久地环视着四周这远离尘世之上的大自然,捕捉着万物寂籁里阳光倾泻和冰川流动的声音,想起刚刚还置身于的人流如织的采尔马特村,感到恍如隔世,时光穿越。

瑞士有无数的冰川雪峰在等待着探索,有数不清的湖泊在等待着漫游。采尔马特绝对是徒步的天堂,因为美丽的马特宏峰和其他几十座4000米以上的雪山就像珍珠一样始终在徒步路线的旁边,美的令人窒息。另外茂密丰富的植被,清澈的溪水,各种鸟类都使徒步之旅充满惊喜和快乐。

一个大大的冰娃娃躺在冰川旁。 冰川在流动中碰撞、融化,形成许多冰洞、冰湖、冰裂缝。构成千奇百怪的景观。

高山草甸上,阳光热烈,微风拂面,雪山像一块巨大的冰激凌召唤着我们前进。

前面的小路是另一条徒步线路。走一段看看。

看到了阿尔卑斯羱羊!远处还有一群。这种萌物现存仅1400多头。

很多人不满足于隔着景观小火车的玻璃匆匆一瞥,他们脚踏实地走近山峰,静静地倾听他的呼吸,去感受他对眼睛、对体力、对心灵的冲击。

遇上了国内来的老两口,已经70岁上下了。

一路上,有很多游客都给我留下了深刻的印象。无论男女老幼,他们步伐坚定地一步一个脚印向前。

雪山间草坡山开满小花。阳光下,星星点点的艳丽,团团簇簇的灿烂。 在平原上,她们能长成向日葵吗?我相信,她们的身体里,充盈着与向日葵一向的热情。

这个貌似小雏菊。 海拔近3000米朝阳的山坡上,覆盖着薄薄一层沙土,湿润清凉,阳光却很“热情”。高山野花在山风中微微摇曳。

这个是蓝色小花。 像是从澄净的天宇落到地上的蓝星星,抱团,成群,朝着洁白的雪峰尽情绽放。

这个是粉色小花。 娇小的身姿,粉粉的容貌,如何抵挡高海拔的寒夜? 我怎么会在她们面前怜香惜玉起来?

这个----还也是小花。 我不是植物学家,更不是高山植物学家,尤其不是欧洲高山植物学家,叫不出那些美丽小花的芳名,造物主应该会谅解吧? 山道上仰头观雪峰,俯身拍花草,真是醉了,也真是晕了。

还没有从狂拍小花的晕乎里回过神来,一转身,看见云雾想一团巨大的蒸汽,从雪峰下面蒸腾而上。

上前几步,眼睛一亮。 莱弗湖(Riffelsee)正对着马特洪峰,完美的角锥形雪峰倒映在湖水里,构成了一幅对称图景。这就是马特洪峰旅行攻略里经常提到的绝美景观。多少旅行者就是追着这个“传说”而来。

很幸运,拍到了马特洪峰在水中倒影。只有上午能拍到倒影,还需要非常好的天气条件。冬天湖水结冰以后也看不到了。 很遗憾,没有采访一下,每个人的眼中,马特洪峰是否都是相同的形象呢?

有人在专心作画。 究竟是风景如画,还是画如风景? 当眼前的风景与心里的风景合二为一时,就是所谓的“天人合一”吧?

可以从莱弗湖直接走下山去,那至少要安排半天的时间。因为后面还有行程,转悠了一圈后,就在齿轨火车站搭车下山。 登山火车上山时要坐在右边,下山坐左边,这样可以在行进途中尽情观赏马特宏峰。

采尔马特的过客,新旧交替,咫尺可望的马特洪峰,棱角依旧犀利。而今,不论是哪一面的山脊,都已经被勇敢的尝试者们标记上了可行的攀登路线,而对慕名而来、渴望一路向上的登山者来说,也许,这就是桃源。

下了马特宏峰,我们在北坡山坳中的山村采尔马特镇上转转。这个迷人的山间村落是因马特宏峰而身价不凡的。这里是世界著名的无汽车污染的山间旅游胜地。最独特的是这个镇上没有汽车只有电瓶车。

2001年,马特宏峰与中国云南丽江的玉龙雪山结为姊妹山峰,与中国有了更为紧密的联系。小镇具有浓郁的瑞士传统风情,雅致的砖木结构房屋和更多的山村木结构房屋,让这里拥有一种特殊的氛围。建筑物木外墙上刻着各式各样的图案,窗外和墙角也都种满了鲜花和植物给小镇增添活泼气氛。

沿着小镇中心街道向东走去,其热闹繁华不输一般小城的闹市。小镇全长1500米,宽400米,如果慢跑,20分钟便可打个来回。抬头望去,位于马特宏峰脚下的采尔马特被38座4000米以上的高山环绕着,所以,这里一直是世界各地登山爱好者向往的地方。

采尔马特是以下全球著名的观光铁路线的起点/终点:冰川快车(圣莫里茨—达沃斯—采尔马特),罗纳河快车(日内瓦—蒙特勒—采尔马特)。 自瑞士各处都有方便的火车前往采尔马特,自苏黎世出发约用时5个小时,自日内瓦出发用时约3个半小时,自伯尔尼约用时3小时左右。

大街一角,当地居民人唱起了山地民歌,给世界各地赶来的旅人一种异乡的温馨。

因为马特洪峰,这里成了户外活动的天堂,徒步、登山、攀岩、滑翔伞、滑雪、山地车等等,除了绝佳的登山健行步道与滑雪场,还有冰川飞度椅、欢乐滑雪座、单腿蹬滑板等雪上运动项目,是冬夏两季人们欢聚一堂的度假胜地。

这位奶爸和他的女儿听得出神,小儿子则完全无视,专注地研究自己的手指戏法。

街上行人有一半是穿着各式滑雪服、背着各种滑雪板的滑雪爱好者,厚重的滑雪套靴使他们不得不以独特方式迈着大步,显得有些滑稽。街道两侧的商店多是卖旅游纪念品的,而各种体育用品店、面包房和咖啡馆也鳞次栉比。

马车大叔笑容可掬。乘坐15分钟 25瑞士法郎; 25分钟 40瑞士法郎。貌似“批发”也没啥优惠?

瞧瞧这装备!远途旅行完全无压力啊!

羊儿回家了。疯了一天,我们也该回窝了。

公寓阳台上看看人家逍遥空降。

明天我们就要说再见了,美丽的瑞士风光。期待着再次相会。

|