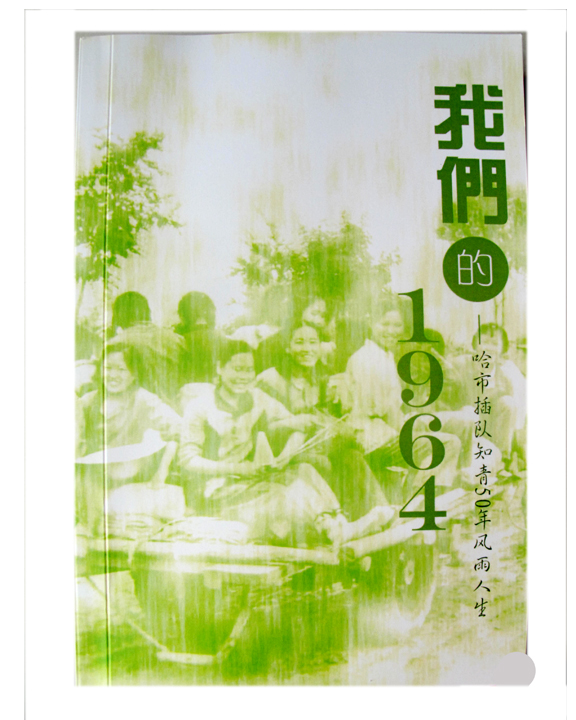

为纪念1964年下乡插队到双城、巴彦、五常、宾县农村五十周年,哈尔滨市知青联谊会第二十七组牵头,组织四十多人撰写了下乡以来的亲历记。以口述历史的方式出版了《我们的1964》一书。他们约我为这部书撰写了如下的序言——

(977)为《我们的1964》一书所作的序言

1964年的中国,刚刚从大跃进及连续三年灾害给全国人民带来的痛苦中走出来,顶住美苏的压力,自力更生,还清了全部外债;爆炸了原子弹;破除了被孤立,与法国建交。尽管美国侵越战争升级,中苏两党分歧白热化,国内还是万象复苏,全国学大庆、学大寨、学解放军,革命化浪潮高涨,社会风气欣欣向荣,人人脸上露出了喜悦。 1964年,与哈尔滨一群热血青年紧密相联。那一年,来自哈尔滨市数十所中学的高初中毕业生,学习他们心中的偶像——知青楷模邢燕子、侯隽、董加耕,响应党的号召,放弃继续升学的机会,自愿报名下乡插队,走与工农相结合的道路,甘愿做社会主义新型农民,誓为建设新农村做贡献。 这一壮举无论从当时看,还是现在看,都是历史的大潮中泛起的一朵不能磨灭的浪花。 2006年,我在黑龙江《党的生活》杂志任副总编。虽然还有三年退休,但也开始为退休后的生活做准备,我参加了在哈尔滨市民政部门注册的群众团体——哈尔滨市知青联谊会,有机会在活动中接触了1964年下乡的一些知青。从那时起至今,我一直跟踪他们的活动,用照相机和摄像机记录了他们每一个精彩的瞬间,先后采访了四十多人。 当他们表示在2014年要隆重纪念下乡五十年,他们要出纪念集,要搞活动,请我为他们制作一部以口述历史为主的电视纪录片。我欣然答应,并想好了题目,就叫《我们的1964》。从2014年6月19日开始,他们中有四十多人陆续在“哈尔滨北大荒知青网”上发表总标题为《我们的1964》的个人回忆文章。大家推举1964年下乡到双城水泉公社仁义大队的知青崔晓天(也是“哈尔滨北大荒知青网”版主)负责编辑纪念集。她应大家要求,要我为《我们的1964》一书写篇序言。我不能不答应,于是便有了这篇文章。 由于与1964—1965年下乡知青接触已有九年的时光,并经常参加他们的各项活动,对他们有所了解,看了他们撰写的回忆录,就更了解了。一篇篇回忆录,展示了一颗颗赤诚的心,一条条艰辛的路,一幅幅难忘的风景,一个个闪光的故事。 与1968年以后大批下乡的知青不同的是,1964年哈尔滨集体插队下乡的知青仅有一百多人。他们下乡不是“被选择”,而是自愿的。这些人多是在校的佼佼者,既有学校或班级的共青团、学生会干部,又有学习成绩优异的毕业生。哈八中的王振庭就说过:“当时的校团总支书记、学生会主席亓耘田学习成绩总是全校第一,我怎么努力成绩总在三四名,就是超不过他。当时他被政治保送哈尔滨军事工程学院,但他毅然放弃,选择了下乡。”亓耘田说:“我们当时受到的教育,现在是没法比的。正因为我是团干部、学生会干部,我必须处处严格要求自己,事事走在前边。毕业时号召,一颗红心,两种准备。对我来说,只有一种准备,那就是下乡,大办农业。当时学校很多学生干部也像我一样报名下乡,尽管真正走时,并没那么多,但我还是义无反顾,下了乡。” 哈十三中学的马桂兰,从小学到中学都是学生干部,当时是校学生会副主席、团委委员。她高中毕业立志当人民教师,学校准备政治保送她到东北师大,又准备推荐她到团市委工作。但面对动员,经过思想斗争,她还是选择了投身到革命的潮流中。 坚定地选择下乡,坚定到什么程度?哈十三中高中毕业生马孝哆(父亲是留美归国的空气动力学专家,被军委授予上校军衔,是哈尔滨军工学院极负盛名的大学教授。)参加高考稳上大学,可她毅然选择下乡,老师和同学都为这个高材生而惋惜。返城后回十三中教书,1988年马孝哆加入中国共产党,多次被评为省教育系统劳动模范,1996年,被哈尔滨市政府、市教委授予“哈尔滨市首届功勋教师”荣誉称号。担任哈尔滨市知青联谊会第27会员组长的她爱唱歌,至今乐呵呵地唱她改词的歌:“生命中有了‘下乡的历史’,一辈子也不会后悔!” 同是军工子女、在两三岁时,就由妈妈牵着手参加刘邓大军行军的十三中的刘焕新。在亲人的一致反对声中打出“听毛主席的话”的招牌,闯过一道道难关,毅然下了乡。 哈六中的李宗玉根本就不和家人商量,报名下乡,没参加高考,以至于妈妈到考场送饭时没有找到她。她在乡下七年,最后一个离开青年点,被推荐上了黑龙江大学。 下乡三年多就参军的李建秀填“预提干部身体检查表”时还想复原后回乡。为什么呢?他说:“我经历过三年自然灾害,因挨饿由农村来到城市。饥荒给农村带来的凋零和恐慌,在我的心灵留下了阴影。上初中后,我思索着怏怏农业大国怎么能让人民挨饿呢?这个问题一直压在心底。恰在初中毕业时党号召知识青年到农村去,我便踏上知青列车,到农村去,向往改变农村落后面貌,让农民过衣食无忧的生活,这便是我下乡的初衷。” 这些1964年下乡的知青,在校时,是思想的先进者,是行动的先行者,到乡下也是优秀的先驱者。 哈一中高三.六班团支部书记吕朴下乡后被推荐为水泉公社仁义大队的知青管委会主任,大队团总支书记。1965年被选为团县委和团市委的“五好青年”;当选为第六届县人大代表,被推选为主席团成员,成为最年轻的人大代表(20周岁);1966年3月入党。 哈六中的李宗玉、庞玉兰等人都分别担任了大队或小队的领导职务,多次被评为县劳模或劳动能手、五好青年;张琪玉和马居里同双城水泉的知青单光复等人作为骨干被选派到黑河哈青农场分别任副连长、副指导员;曹洁、张禄、李宗玉、宫瑞斌、安玉成分别被保送去了北大、黑大、中医药大学和牡丹江师范学院;杨秀英被选任牛家公社革委会副主任。 哈尔滨师范附中高中毕业生崔晓天下乡后,看到农村还没有彻底迈出三年困难的门槛,就决心通过科学种田改变传统的种田观念。被推荐为科研室主任后,她们通过引进和繁育高产杂交种、使全大队种上丰产田,通过推广间种、混种、套种等栽培技术,使当时的粮食产量成番论倍的增长,农民不仅收入多了,而且改变了种田的观念,从此,仁义村迈进科学种田的时代。。1970年被推荐上了北大。1970年还代表工农兵大学生参加了国庆观礼。 哈十三中高中毕业生郭绍媛主动要求养猪,是生产队的第一个女猪倌,科学养猪的能手,成了水泉公社和双城县的养猪模范,出席了松花江地区畜牧工作经验交流会,并出席了六五年哈市知青代表会议、六六年黑龙江省知识青年代表大会。 哈十三中的高中毕业生高宝生下乡后,注重和农民打成一片,谁家有事他都热心相帮,农民把他当成自家人。 哈六中下乡到五常县牛家公社头屯大队的知青宫瑞斌在大队担任团支部书记,1969年入了党。1969年建国20周年时又被选为黑龙江省知青代表荣幸登上天安门观礼台,三次见到毛主席等中央领导。1973年被保送上黑龙江中医学院,学有成效。1992年下海,组建自己的公司。 哈二十二中下乡到巴彦县龙泉公社平泉大队的知青邢增录历任生产队政治队长、大队民兵连长、大队党支部副书记、书记,镇东公社党委副书记、党委书记,巴彦县安全办主任,县政法委副书记,县公安局副局长。1976年曾代表平泉大队知青赴北京参加第二届全国农业学大寨会议,受到华国锋主席、叶剑英副主席等党和国家领导人的接见。

哈八中初中毕业生张忠杰,17岁到巴彦县龙泉公社平泉大队第五生产队插队。下乡的第二年,被社员推选为生产队会计。1973年入党,1974年起相继任巴彦县龙泉公社、复兴公社、振平公社革委会副主任、党委副书记。1986年担任哈尔滨市跃进乡党委纪委书记,党委副书记,副乡长、乡长等职。1999年调到南岗区政协任专门委员会副主任。 当然,他们在农村并非都一帆风顺。特别是文革给他们造成极大的伤害。哈八中下乡到巴彦平泉大队的知青亓耘田1965年12月就入了党,随后被调到龙泉公社任副社长。但文革中受父亲被打成“漏网走资派”的影响,1968年11月6日被下放到福乡大队重新当了一名社员。带领社员积肥,成了“积肥队长”。 哈一中下乡的赵有田担任双城水泉仁义大队的副大队长,文革中遭造反派的批斗。当时他刚做完阑尾炎手术一周,农村被批斗的干部怕他撅着时间长,把刀口抻开,就站在他前面,用他高大强壮的身躯挡住他,护着他。 哈十三中下乡的龚邦庆,其父亲是军工的教授,文革期间被抄家批斗,让她有家不能回。造反派还到农村调查她,是贫下中农保护她、信任她、重用她。 下乡多年,收获是什么呢? 哈九中下乡到宾县插队的知青玉树写的一首诗《我们做到了》给出了答案: 诗中写到,我们做到了:主动来到了贫瘠的农村插队落户,当上了新一代农民;农村艰苦的条件没能难住我们,辛苦的劳作没能压垮我们;到哈尔滨积肥,只为粮食丰收;为农村青年讲文化课;十年动乱没有能扰乱我们下乡干革命的坚定信念;返城后在与命运博弈的岁月里,没有失去当年知青的风采硬骨;走过了五十年的风雨之路,没有被生活的重担压倒,没有被病魔击垮,我们的心永远年轻。 还有一点:在各插队点中,都有知青在农村扎根一辈子, 哈三十二中下乡知青郭惠恩至今在双城水泉仁义村。他不仅会所有的农活,是合格的农民,而且实干加巧干,用他自己的话说,“创造性劳动是我的灵魂。”他当保管员,被大家称为好管家;自学木匠,为生产队做各种农具,样样好使、抗使;给砖厂制砖机做了一套螺旋,使日产一万的砖机变成了日产四万;后又为砖厂设计、制造了班产十万的五零砖机和全部配套设施。自办小农机修理部,能做机械加工等各种疑难活。自己为水泉加油站制作了储油罐。 和郭惠恩一同留在农村的周静妫,因父亲的“问题”连红卫兵都当不了。队里排练沙家浜,她演阿庆嫂,一位身材魁梧的农民演胡传魁。两人日久生情,后来结婚,“阿庆嫂嫁给了胡传魁。”为了生存,她什么苦都受了,什么活都干过。改革开放后,为供孩子们读书,她自己创业开照相馆,自制各种洗相设备;后来又开了一个画玻璃画和室内装饰画的小店。如今,她在合唱团里倾情歌唱美好的生活。 1964年哈六中初中毕业生刘立国至今在五常县牛家镇生活。他在头屯大队找了个穷苦的农村姑娘,真的“扎根”在牛家了。1974年到牛家中学从事教育工作,任教期间不断充实自己,1985年高等函授毕业,多年担任初中毕业班的语文教学工作,得到学生和家长的好评。他说:“在牛家这块黑土地上留下了我一辈子的印迹,现在我仍然生活在牛家,我会永远守着它。” 回城后,并非所有人都工作顺利,生活无忧。 哈一中下乡到双城水泉的知青陈伟明1976年底才返城,在农村整整12年。返城后进了工厂,被分配到最累的车间——苫布车间干力气活;没有住房,后来和工友们凑钱买了一个只有七米房照的小草房。夫妻俩靠捡拆迁的砖头,盖起了三十多米的偏厦子,动迁时,才有了自己的住房。为了生存,他退休至今仍为两家企业当会计。陈伟明的妻子刘桂兰在砖厂和男工一样干活。回城后曾到对日加工出口服装的日东公司工作。2000年,她已经是50出头了,还为公司去外地驻寨,在营口几处跑业务,还兼管财务报表。两年多回哈后,为学会做电子报表保住工作,她没黑没白地学电脑。 王振庭1977年考上大学,毕业后回到母校八中任教。没有房子住,先后搬了八次家。他比老三届知青平均年龄要大五岁,但现在仍在高校做教务工作,这不能不是一个奇迹。 1964年下乡到巴彦县龙泉公社平泉大队的知青盛世源的一首诗写到: “凭着从贫下中农那儿学来的勤劳简朴,在拮据中拼搏,在蜗居中苦度;我们坚信:路在人走,自强有福。我们骄傲,在共和国最困难的时候把青春付出;我们欣慰,在物欲横流的年代没有依靠父母的庇护和财富;我们快乐,在花甲之年战友相聚,举杯欢呼!” 而今,1964年下乡知青的确活得很潇洒,这本文集就是证明。我经常参加他们的聚会和各项活动,深受感染。 他们中的许多人是小学、初中、高中的同学,是一个大院的伙伴,是志同道合的下乡战友,甚至是患难与共、朝夕相伴的夫妻。下乡的共同经历是他们持续半个多世纪友谊的基础。他们是共和国知青史上的活标本。因为空前绝后,所以弥足珍贵。

|